Kunden achten zunehmend darauf, ob und inwieweit Unternehmen verantwortungsvoll handeln. Auch Mitarbeiter fordern verstärkt ein Engagement für Gesellschaft und Umwelt, kurzum: für Nachhaltigkeit. Als Head of Group Communications and Corporate Responsibility bei der Allianz Gruppe hat Sabia Schwarzer fast täglich mit solchen Fragen zu tun – etwa wenn es darum geht, den Ausstieg des Dax-Konzerns aus Kohle-basierten Geschäftsmodellen zu begründen.

Frau Schwarzer, wenn wir Sie richtig verstehen, behaupten Sie, nur durch verantwortungsvolles Handeln für die Gesellschaft kann ein Unternehmen wie die Allianz fit für die Zukunft werden. Ist Moral in einem kapitalgetriebenen Markt aber nicht Luxus und beinahe weltfremd?

Sabia Schwarzer: Überhaupt nicht. Schauen Sie, es gab in den letzten zehn Jahren mehrere Finanzkrisen, bedingt auch durch schlechte Geschäftspraxis. Verantwortung für die Gesellschaft und das eigene Geschäftsmodell lassen sich nicht entkoppeln. Tut man es, endet man ultimativ im Ruin. Das ist eine Erfahrung aus Krisen. Moral ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Und immer mehr Unternehmen erkennen das. Denken Sie an das Thema Arbeitsplätze und Digitalisierung. Was wollen Sie denn machen, wenn in manchen Branchen langfristig laut Prognosen 30 Prozent der Arbeitsplätze wegfallen? Sich in Isolation zu begeben, ist zu kurz gedacht.

Zu den Schattenseiten eines moralischen Anspruchs gehört, dass Unternehmen manche sensible Information aus ihrer Geschäftspraxis offenlegen müssen. An welchem Punkt sagen Sie, bei aller Haltung: „Das nervt“?

Ich würde es nicht moralischen Anspruch nennen, sondern gesellschaftliche Verantwortung. Wir leben in dem Spannungsfeld, dass es verschiedene Stakeholder gibt. Und Shareholder sehen Quartalsergebnisse. Ein Beispiel: Stellen Sie sich vor, ein Unternehmen entscheidet, aus Gründen der Nachhaltigkeit aus Kohle auszusteigen, obwohl der Profit groß ist. Dann gibt es Gewinn ab, was sich umgehend in der Bilanz widerspiegelt. Wird das ausreichend geschätzt von Shareholdern?

Wie lautet Ihre Antwort auf diese Frage?

Sie lautet: inzwischen immer mehr. Früher achteten Anleger vor allem auf die Dividende und darauf, dass das Unternehmen an sich stark ist. Das ist die Allianz, und das ist auch gut so. Aber das macht unsere Verantwortung größer, Themen wie Nachhaltigkeit anzupacken. Viele Dinge, die wir heute tun, werden sich erst später als nachhaltig profitabel erweisen – kurzfristig jedoch womöglich zu einem Rückgang an Erlösen führen. Unsere Mitarbeiter sind voll dafür, unsere Kunden ebenso. Die Systeme im Konzern müssen daher lernen, mit der geforderten Transparenz umzugehen. Da ist der „tone from the top“ ganz wichtig. Den haben wir zum Glück.

Verschafft es einen Marktvorteil, moralisch-ethisch, also vorbildhaft zu handeln, beispielsweise gegenüber Insurtech-Start-ups?

Wir messen uns da nicht so sehr an Start-ups oder anderen. Ich glaube, wir sind ein sehr bescheidener Konzern. Das ist auch gut so. Wir verkaufen das, was wir tun, nie sehr groß. Bei der Allianz sind wir mit der sehr deutschen Kultur des „Tue Gutes, aber sprich nicht darüber“ groß geworden …

… was für eine Kommunikationsabteilung eigentlich schwierig ist, oder?

Inzwischen haben wir ganz viel zu kommunizieren (lacht). Gerade was das Thema Nachhaltigkeit angeht, kommunizieren wir behutsam. Welches Geschäftsmodell hinter einem Start-up steht, versteht nicht jeder. Auch solche Start-ups, die das Thema „giving back to community“ großschreiben, müssen Gewinne machen. Wir stehen da in keinem Wettbewerb. Wir wollen keine Vorreiterrolle spielen, wir wollen einen wirklichen Impact haben, einen wirklichen Unterschied machen.

Nachhaltig zu handeln, mache ein Unternehmen einerseits langfristig profitabler, andererseits sei es eine Haltungsfrage, sagen Sie. Was ist die ursprüngliche Triebkraft bei der Allianz gewesen? War zuerst die Haltung da − oder andersherum?

Die Haltung hat geschlummert. Sie war da, aber sie wurde nicht gelebt, was auch an der Kultur um ein Unternehmen herum liegt. Die erste, eher defensive Motivation ist vor 20, 25 Jahren aus meiner Sicht zunächst gewesen, Reputationsrisiken zu managen. Damals jedoch wurde das Bewusstsein geschaffen, dass es ein Geschäftsmodellrisiko ist, wenn man losgelöst von jeglichen gesellschaftlichen, sozialen oder Umwelt-Komponenten agiert.

Nun argumentieren Sie, Frau Schwarzer, aus der Perspektive einer Unternehmensgruppe mit einem operativen Ergebnis von mehr als zehn Milliarden Euro heraus. Wie kann aber ein kleines oder mittelständisches Unternehmen Vorbild werden oder sein?

Wir wissen von unseren Mitarbeitern, dass sie sich dann und wann fragen: In welcher Art und Weise trägt mein Job zu etwas Gutem bei? Es sind aus meiner Sicht schon Kleinigkeiten, die nicht nur Signalwirkung haben, sondern auch anderen Unternehmen Mut machen können. Zwei Beispiele aus der Praxis: Auf ihrem Campus in München bietet die Allianz Leihfahrräder an. Und Plastikbecher gibt es nicht mehr, ebenso wenig wie die typischen kleinen Wasserflaschen in Meetingräumen. Stattdessen haben wir jetzt Wasserspender. Entmutigend wäre, wenn große Konzerne wie die Allianz nicht Nachhaltigkeit fördern würden. Motto: „Wenn’s die schon nicht wichtig finden, warum sollen wir’s machen – wir würden ja nichts bewegen.“ Auch KMU, meine ich, sollten sich überlegen, welchen kleinen Beitrag sie leisten können und wollen.

Wie handhaben Sie es mit Branchen, die nicht zu dieser Haltung passen? Hat die Allianz deshalb schon auf Kunden verzichtet?

Über einzelne Kunden würden wir nie sprechen. Wir schauen uns aber natürlich, um das Risiko bewerten zu können, jeden potenziellen Kunden vorher genau an. Beispielsweise wie dessen Produktion abläuft. Besteht eine Gefahr etwa von Umweltschäden, die entsprechende Reputationsrisiken mit sich zöge, dann lässt sich Einfluss nehmen. Versicherungsprämien können zu Druckmitteln werden. Die Frage ist: Wie weit gehen wir? Beziehungen zu bestimmten Branchen komplett abzubrechen, hieße auch, dass es kein Korrektiv mehr gäbe für manche Unternehmen. Dass es also nicht mehr „wehtut“. Wir von der Allianz haben in diesem Umfeld eine Stimme. Nicht als Gutmenschen, sondern im Sinne von: Wenn ihr euch verändert, dann wird es auch billiger und nachhaltiger − und Gesellschaft und Mitarbeiter finden das gut.

Als Versicherer agieren Sie in einer eher technokratischen, weniger emotionalen Branche. Macht das Thema Nachhaltigkeit Ihnen die Kommunikationsarbeit leichter? Lassen sich Ihre Kunden also eher packen?

Unbedingt! In unserer Branche helfen wir Menschen auf die Beine, denen es richtig schlecht geht: Sie wurden bestohlen, hatten einen Unfall, ihr Haus ist beschädigt, jemand ist gestorben et cetera. Ich kann mir nicht viele Jobs vorstellen, wo Menschen in ähnlichem Umfang geholfen wird. Wir haben ein schlechteres Image, als wir verdienen. Natürlich hilft uns da das Thema Nachhaltigkeit.

Was erwarten Sie bei der Allianz denn vom einzelnen Mitarbeiter in puncto Nachhaltigkeit? Achtet der Konzern beispielsweise schon beim Recruiting auf Haltung in dieser Frage?

Ich glaube nicht, dass Sie in irgendeinem Job schon beim Einstellungsgespräch gefragt werden, wie Ihr Bekenntnis zur Nachhaltigkeit ist. Und bei uns gibt es auch keinen Fragebogen, der wissen will: Trennen Sie Ihren Müll? (lächelt)

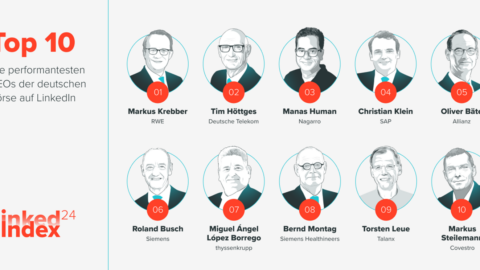

Aber unser CEO Oliver Bäte erwartet ganz klar nachhaltiges Handeln – dazu gehören auch Aspekte wie der Verzicht auf Papier oder Dienstreisen. Die Technologie macht es möglich, dass man heute nicht mehr überallhin reisen muss. Ein Kosten-, aber auch ein Nachhaltigkeitsthema. Herr Bäte möchte aber auch, dass unsere Mitarbeiter über Produkte nachdenken, die nachhaltig sind.

Die Berichterstattung über den und die Transparenz im Konzern zu verbessern, ist in erster Linie Ihre Aufgabe als Kommunikationschefin. Welche Maßnahmen haben Sie dazu ergriffen?

Die größten Themen waren der Kohleausstieg sowie das Einführen der ESG-Kriterien (Environment Social Governance, Anm. d. Red.) in unser Anlageportfolio. Beides haben wir kommunikativ stark begleitet und unseren Kunden erklärt, dass wir noch nicht alle Antworten, jedoch die Themen erkannt haben, also an ihnen arbeiten. Wir haben dem Unternehmen auch intern dabei geholfen, sich wohlzufühlen, obwohl noch nicht alles ausdekliniert ist.

Die Hilfsorganisation Oxfam hat die Allianz bereits 2012 für Spekulationen mit – ausgerechnet − Nahrungsmitteln kritisiert. Die Vorwürfe standen lange Zeit im Raum. Wie sind Sie kommunikativ damit umgegangen?

Für die eigene Arbeit hieß das zunächst einmal, dazu zu stehen. Wir haben dann den Dialog mit den NGOs gesucht. Es finden beispielsweise regelmäßig Gespräche zwischen Herrn Bäte oder anderen Vorständen und NGOs statt. Sie weisen uns vorher auf Dinge hin, die ihnen aufgefallen sind. Mir geht es auch darum zu sagen: Nicht alles ist toll, es gibt eben auch Dinge, die nicht gut laufen – entweder weil wir sie übersehen haben, weil wir noch nicht so weit sind, oder weil wir nicht alle Fakten aufgezeigt haben. Oft werden Kampagnen allerdings auch nicht auf Faktenbasis gefahren. Transparenz in der Kommunikation schreibe ich extrem groß.

Zu den unangenehmen Themen der internen Kommunikation in Unternehmen gehört Personalabbau. Kürzlich wurde bekannt, dass die Allianz plant, in den nächsten drei Jahren in Deutschland 700 Stellen zu streichen. Was antworten Sie Mitarbeitern, die sagen: Keine Plastikbecher mehr im Büro, schön und gut – aber wo bleibt uns gegenüber die Verantwortung?

Ich kann diese Frage verstehen, und es gibt keine leichte Antwort darauf. Ich kann nur sagen, das Thema wird bei uns sehr ernst genommen, und es wird jetzt schon geschaut, welche Folgen die Digitalisierung in zehn, 20 Jahren haben wird. Zusammen mit den Arbeitnehmervertretern überlegen wir beispielsweise, welche Programme wir brauchen, um die Mitarbeiter fit dafür zu machen.

Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe VORBILDER. Das Heft können Sie hier bestellen.