Herr Professor Schmidt, in den Feuilletons wird gerade überall über Führung und Kulturmanagement diskutiert. Speziell in der Berliner Szene ist viel los: Das Staatsballett sträubt sich gegen die moderne Choreografin Sasha Waltz als neue Co-Intendantin, sogar eine Petition haben die Tänzer gegen die geplante Spitze eingereicht. An der Volksbühne gibt es derweil Protest gegen den künftigen Chef Chris Dercon. Haben Führungswechsel in der Kunst eine besondere Brisanz?

Thomas Schmidt: Das haben sie auf jeden Fall, da der Intendant oft noch als Alleinherrscher regiert und es bei einem Führungswechsel stets um die „transition of power“ geht. In den meisten Theatern greifen immer noch Strukturen aus dem späten 19. Jahrhundert. Während sich Führungsmodelle in der Wirtschaft weiterentwickelt haben, herrscht in staatlichen Kulturbetrieben Stillstand – trotz eines starken Wandels der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.

Woran liegt das?

Niemand hatte bisher ein Interesse daran, das System zu ändern. Erst mit dem Ensemble-Netzwerk ist seit zwei Jahren ein neuer Player auf der Bühne, der für eine Demokratisierung der Theater und um mehr Mitbestimmung kämpft. Ein großes Problem ist, dass viele Intendanten das Theater als bloße Wirkungsstätte betrachten und kaum bedenken, dass darin 300, 400 oder mehr Mitarbeiter bereits tätig sind und eine eigene Unternehmenskultur leben, die nicht zwingend mit der eines neuen Intendanten kompatibel ist. Sie wollen beispielsweise an das Theater Soundso, aber das Ensemble möchten sie schnellstmöglich personell verändern und stattdessen ihre eigenen Leute mitbringen. Dabei gilt hier genauso wie für Unternehmen: Nicht das Firmengebäude und die Marke sind das Wertvolle, sondern die dort arbeitenden Menschen.

Choreografin Sasha Waltz soll ab 2019 gemeinsam mit dem Schweden Johannes Öhmann das Berliner Staatsballet übernehmen. Seit dies vor fünf Monaten bekannt wurde, sind die Tänzer in Aufruhr. Sie halten ihren modernen Stil für inkompatibel mit dem klassischen Haus. (c) Andre Rival

Welche Auswirkungen hat es, wenn ein von Beginn an ungeliebter Chef sein Amt antritt, der dem Team, wie im Falle der künftigen Staatsballett-Intendantin Sasha Waltz, von Kulturpolitik und Stiftungsräten vorgesetzt wird?

Ich glaube, dass eine solche Entscheidung auf Kosten der künstlerischen Exzellenz geht. Die Spitzentänzer werden versuchen, in anderen Institutionen unterzukommen. Sasha Waltz hat noch vor ihrem Amtsantritt einen extrem schwierigen Stand. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass wir in Zukunft die Ensembles von Anfang an in die Wahl einbeziehen sollten. Natürlich nicht als Ganzes, sondern unter Berücksichtigung gewählter Sprecher, die Mitglieder in einer Findungskommission sind und gegebenenfalls ein Veto aussprechen können bei einem Bewerber, der überhaupt nicht passt. Das kann immer vorkommen und spricht nicht gegen den Kandidaten – und in diesem Falle überhaupt nicht gegen die Qualität der Arbeit von Sasha Waltz. Aber in der Kunst geht es oft um Stile, die miteinander vereinbar sein müssen. Bei allem Modernisierungswillen ist das beim Staatsballett leider nicht zu sehen.

Die Berliner Philharmoniker entscheiden bereits seit 1882 in einer geheimen Wahl selbst über ihren Chefdirigenten.

Das ist ein hervorragendes Modell mit Vorbildcharakter! Sänger, Schauspieler und Musiker haben zum Großteil fünf Jahre Studium und weitere Ausbildungsstationen hinter sich, man darf und muss ihnen zutrauen, dass sie einen Überblick über die Szene haben und einschätzen können, was für die Institution und deren Entwicklung das Beste ist. Wir müssen zurück zu einem Ensembletheater, das auf dem Weg zum Intendantentheater völlig verloren gegangen ist. Ob Orchester, Theater, Tanz oder Ballett – diese Art von Darstellender Kunst entsteht in einer Gruppe von Menschen, und dazu braucht es einen gewissen Grad an Einvernehmen und vielleicht sogar an Harmonie.

Auch einige Start-ups haben das Modell des Wahl-Chefs bereits für sich entdeckt.

Ja, und mir scheint das auch im Wirtschaftskontext sehr gut praktikabel. Dann gibt es keinen Schockeffekt, wenn eine neue Führungsfigur ins Unternehmen eintritt,und damit ist letztlich doch allen geholfen. Das Engagement wird von beiden Seiten viel größer sein, wenn man sich gegenseitig stützt und alle dieselben Ziele haben.

Chris Dercon wird im Sommer Intendant der Berliner Volksbühne. Viele Mitarbeiter stellten sich in einem Offen Brief gegen den ihn als neue Spitze. (c) Wikimedia Commons/Dazaifu89/CC-BY-SA 4.0

In Ihrem aktuellen Buch „Theater, Krise und Reform“ gehen Sie so weit, das Intendantenamt komplett abschaffen zu wollen. Das klingt, als gebe es nur die Wahl zwischen patriarchal ausgeübter künstlerischer Leitung einerseits und überhaupt keiner Intendanz. Wo ist der Mittelweg?

Den gibt es. Der Intendant muss ja nicht ganz verschwinden, er soll sich aber auf seine ursprüngliche Rolle als künstlerischer Direktor zurückbesinnen. Neben ihm gab es früher immer einen Impresario, also jemanden, der die unternehmerische Leitung übernommen hat. Dahin müssen wir zurück. Die Komplexität in den Theatern hat zugenommen, deshalb benötigen wir ein System der Direktorien für Planungen und Konzeption, in denen es aber auch einen Technik-Chef und einen Managing Director gibt. Wir sollten die Macht des Einzelnen brechen, Entscheidungen müssen kollektiver abgebildet werden. Auch in Unternehmen ist es ein spannendes Modell, Doppelspitzen mit einem kreativen Kopf einerseits und einem rationaler denkenden Charakter andererseits zu bilden, wie es ja viele Werbeagenturen bereits vorleben.

Von 2003 bis 2013 waren Sie Direktor des Deutschen Nationaltheaters und der Staatskapelle Weimar, in der Spielzeit 2012 übernahmen Sie zusätzlich deren Intendanz. Haben Sie Ihr Ensemble in Entscheidungen eingebunden?

Ja, es gab regelmäßige Ensemble-Sitzungen, in denen die wichtigsten Bitten des Ensembles aufgegriffen worden sind. Mit unserem Weimarer Modell haben wir ohnehin eine Art Solidarmodell entwickelt, um das Theater trotz Kürzungen über die Runden zu bringen. Wir haben Abläufe und Strukturen, Stückauswahl und Besetzungen intern besprochen, bevor wir an die Öffentlichkeit gegangen sind. Wir haben Probenzeiten verkürzt, damit die Künstler mehr Regenerationszeit haben. Ich habe auch den Eindruck, dass jüngere Intendanten dieses Prinzip aufgreifen.

Vor Ihrer Zeit in Weimar haben Sie mehrere Jahre das Internationale Büro Berlin der deutschen Entwicklungsbank KfW geleitet. Wo ist Ihnen das Führen leichter gefallen, in der Kunst oder der Wirtschaft?

Die Strukturen in einem Wirtschaftsunternehmen sind meistens sehr viel smarter, die Menschen sind auf allen Stufen darauf vorbereitet, mit Konflikten umzugehen und auch mit Veränderungen, während Letztere den Menschen im Theater schwerer fallen. Im Theater ist man eigentlich ständig damit beschäftigt, zu produzieren und aufzuführen. Für Weiterbildungen und Reflexion bleibt viel zu wenig Zeit und Geld. Im wirtschaftlichen Kontext entscheidet man schon mehr im Team, die brachiale Ansage verschwindet zusehends. Im Theater hingegen wird noch viel zu wenig über Grundsätzliches diskutiert: Ist der Spielplan wirklich gut für das Ensemble? Ist die Besetzung passend?

Ich spielte mit meiner Frage nach Unterschieden in der Führung auch darauf an, dass die Führung von Freigeistern aus der Kunst besonders herausfordernd sein könnte …

(lacht) Nein, meiner Erfahrung nach unterscheidet sich die Personalführung nicht wirklich von der im Wirtschaftsunternehmen. Wir dürfen nicht vergessen: Auch dort sitzen gut ausgebildete Kreative, die ein gewisses Maß an Freigeist und Freiheit für sich beanspruchen. Den Ruf nach mehr Partizipation gibt es in beiden Bereichen. Und das ist ja auch gut so. Es gibt Regisseure, die mit sehr wenigen Ansagen auskommen, da die Schauspieler ein Gespür dafür haben, wie sie eine Rolle ausführen, und die Freiheit bekommen, sie so zu gestalten. Wir brauchen keine Politik der Befehle, das ist einschränkend und überholt. Die Stunde der Patriarchen muss endlich vorbei sein.

Muss ein Intendant in Ihren Augen prominent und sichtbar sein oder ist oft der unsichtbare Stratege im Hintergrund der bessere Boss?

Das hängt vom Naturell des Einzelnen ab, vom Managertypus. Im Direktorium ist es hilfreich, wenn es beide Typen gibt, den Strategen und die Figuren im Vordergrund.

Die Neubesetzungen in Berlin vermitteln den Eindruck, es gehe darum, immer exaltierter und innovativer zu werden, statt künstlerische Kontinuität zu pflegen. Wächst der Profilierungsdruck für Führungskräfte?

Ja, der wächst eindeutig. Das liegt auch daran, dass die Intendanten immer an die nächstgrößeren und renommierteren Häuser wechseln möchten. Zwischen den 20 Metropolentheatern und den 120 Theatern in den Regionen gibt es eine große Kluft. Auch die kleineren Häuser sollten wieder attraktiver und sichtbarer werden. Aber das hängt natürlich auch mit Gehältern und dem Medieninteresse zusammen.

Im Hinblick auf die Medienwirksamkeit geht die Strategie zumindest auf: Je exzentrischer ein Künstler, desto prominenter ist er oft. Ist das in Bezug auf Führung problematisch?

Ja, schon. Ich finde, Exzentrik ist etwas Gutes. In der Kunst ist sie wichtig, denn wir brauchen neue Handschriften, neue Spuren, die gelesen werden können. Aber die Frage, ob die exzentrische Person ein tauglicher Manager ist, wird zu wenig berücksichtigt. Manchmal würde es reichen, wenn ein solcher Führungscharakter zwei oder drei Kollegen an seiner Seite hätte, die das ein bisschen abfedern. Das ist in Unternehmen genauso.

Wird mit dem Erbe, das der Vorgänger hinterlässt, in der Kunst allgemein brachialer umgegangen als in der Wirtschaft?

Schwer zu sagen. Im Fall der Volksbühne hat man sich politisch dafür entschieden, mit der Kontinuität zu brechen. Das wäre, in die Wirtschaft übersetzt, mit einem Gesellschafter- oder Aktionärsbeschluss vergleichbar, mit dem über ein neues Modell entschieden wird. Das Argument: Man bräuchte etwas ganz Neues, um mit den Häusern in London, Paris und Co. mithalten zu können und sicher auch damit sich die Volksbühne von den anderen großen Theatern in Berlin absetzt. Doch auch der künftige Intendant Chris Dercon hat viele Menschen an seiner Seite, die Erfahrung mit Theater haben. Da wird nichts passieren, das uns vor den Kopf stößt; betroffen sind allerdings die Mitarbeiter des Hauses. Im Sinne der Vielfalt ist die Wahl gut, im Sinne der Kontinuität natürlich schlecht.

Wie lässt sich die Verunsicherung der Compagnien in einem solchen Change mindern?

Es gibt dafür zwei Instrumente. Eines ist natürlich das direkte Gespräch. Als Zweites rate ich dazu, mit Kündigungen sehr behutsam umzugehen, an der Belegschaft bestenfalls überhaupt nichts zu ändern. Der neue Chef sollte unbedingt versuchen, mit dem bestehenden Personal weiterzuarbeiten. Wir dürfen davon ausgehen, dass künstlerisch ausgebildete Menschen sehr wohl in der Lage sind, mit verschiedenen Handschriften umzugehen und in verschiedenen Teams gut zu arbeiten. Beide Seiten müssten kompromissbereiter werden.

Im Falle des Staatsballetts haben die Tänzer den von Sasha Waltz angebotenen Dialog verweigert. Ihr Vorschlag, ihnen geplante Neuerungen erst einmal in Ruhe vorzustellen, wurde bisher rigoros abgewehrt. Viel Spielraum, das Blatt zu wenden, besteht da nicht mehr, oder?

Wir wissen nicht, wie viel Porzellan schon zerbrochen wurde. Hier muss man aber auch das Besondere an der Situation von Profitänzern bedenken: Sie müssen sich in der Regel nach 15 Jahren einen anderen Beruf suchen, diese Zeit versuchen sie natürlich bestmöglich zu nutzen. Als ihnen der Wandel kommuniziert wurde, führte ihre verständliche Brüskierung schnell zur Ablehnung. Aber jetzt müssen sie mit Sasha Waltz und ihrem Co-Intendanten reden. Bei einem solchen Fehlstart in der gemeinsamen Kommunikation kann man nur noch einen externen Mediator empfehlen, der ganz behutsam versucht, die beiden Seiten zusammenzubringen. Klappt das nicht, kann man Sasha Waltz eigentlich nicht guten Gewissens die Übernahme des Staatsballetts empfehlen.

Von dem Personalaustausch, der heute ja noch meist mit Führungswechseln in Kulturinstitutionen einhergeht, sind oft auch die Pressebeauftragten betroffen. Ein Fehler?

Ja, das ist eine weitere Unsitte. Die Kommunikationsabteilung ist ein Teil des Rückgrats einer Kulturinstitution und muss erhalten bleiben. Sie kann mit Hilfe von Presse- und Lobbyarbeit diesen Wechsel aktiv begleiten, auf die möglichen Konfliktlinien aufmerksam machen und kleine Instrumente entwickeln, diesen Wechsel intern zu kommunizieren – zum Beispiel indem sie Treffen mit dem neuen Leitungsteam organisiert und eine neue CI mitgestaltet. Zudem können hierfür auch externe Berater angefragt werden, die diese Prozesse sowohl nach außen, als auch nach innen verstärken, und in Konfliktfällen als Mediatoren eingesetzt werden. Zusätzlich benötigen auch die Gesellschafter aus der Politik in diesen Fällen Kommunikationsprofis, die transparent über die Schwierigkeiten von Change-Prozessen in künstlerischen Betrieben kommunizieren.

Haben Kommunikatoren auch einen Platz in den vorgeschlagenen Direktorien?

Ich bin der festen Überzeugung, dass auch Kommunikations- und Marketingprofis in die Leitungsteams gehören. Wenn auf Leitungsebene über inhaltliche und strukturelle Fragen gesprochen und entschieden wird, sollten die Kommunikationschefs ein Wort mitreden können, weil sie oft am besten über diejenigen Bescheid wissen, für die wir Theater machen: über die Zuschauer und natürlich auch über die Medien, die die Produktionen kritisch begleiten.

Thomas Schmidts Reformvorschläge

- Aufspaltung der Führung in Direktorien: In manchen Theatern ist die Führung schon in mehrere Bereiche aufgeteilt, um wegzukommen von der zentralen Machtfigur. Eine solche Form der Leitungseinheit, die mit flacheren Hierarchien arbeitet, sollte flächendeckend eingeführt werden.

- Auswahl der Intendanten: Was unbedingt verbessert werden sollte sind die Eintrittsprozesse der Intendanten. Zum einen bräuchte man dafür transparente Qualifikationskriterien. Zum anderen müsste es vorab Prüfungen geben, sowohl fachliche als auch psychologische. Denn nicht jeder hervorragende Künstler ist automatisch dazu prädestiniert, 500 Menschen zu führen.

- Partizipation: Mit dem „Ensemblenetzwerk“ engagieren sich zurzeit 1.500 Schauspieler dafür, dass sie einbezogen werden in Entscheidungen über Besetzungen, Personalstruktur, Nichtverlängerung, Gagen und Spielplan. Über einen gewählten Sprecher sollten sie in ihrer jeweiligen Institution gehört und beteiligt werden.

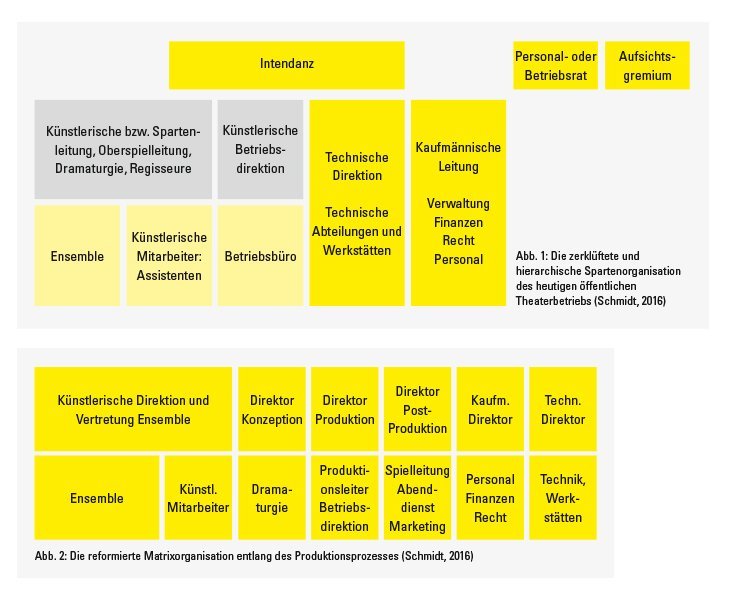

- Organisationsstruktur: Die sehr zerklüftete, vertikal funktionierende Aufteilung in Sparten und große Abteilungen sollte in eine prozessorientierte Matrix umgebaut werden, damit der Entstehungsprozess eines Stücks von der Konzeption bis zur Aufführung stärker abgebildet ist. Es gibt im Moment keinen zentralen Verantwortlichen für eine Produktion.

- Überproduktion: Kulturbetriebe sollten dringend aufhören, zu viel zu produzieren. Im Moment haben viele Häuser ein Legitimationsproblem und die Gelder aus der Politik nehmen ab. Um das zu kompensieren, wird immer mehr produziert. Die Tänzer und Schauspieler werden dadurch erschöpft.

- Compliance: Die Diskussion darüber, wie die ethische Verantwortung für Mitarbeiter und Gesellschaft wahrgenommen wird, ist bisher überhaupt nicht verankert. Gerade im Kontext der Überproduktion und der Mitbestimmung wäre das aber ein wichtiges Thema

Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe FÜHRUNG. Das Heft können Sie hier bestellen.